U

U

微小電気機械システムの研究者が創る「ミニ臓器」

群馬大学 髙田 裕司

はじめに

私の所属するマイクロナノ工学研究室では、精密な半導体集積回路を作製する技術を用いて、電子回路だけではなく、小さな機械の部品も同時に作り込んだ微小電気機械システム(micro mechanical electrical system:MEMS)の研究を行っています。

MEMSと聞くと硬質な印象があり、生体の臓器とはかけ離れた存在のように感じられます。ではなぜMEMSの研究者が「ミニ臓器」に着目しているのか?

今回はその経緯を、「ミニ臓器」が秘める大きな可能性と、それに賭ける想いを通じてお伝えしていきたいと思います。

群馬大学 髙田 裕司

創薬の世界の課題とニーズ

一つの新薬が世に出るまでに、莫大な費用と10年以上の長い時間がかかってしまいます。その過程では、実験動物や培養細胞を対象にした非臨床試験が実施され、そこで有効性と安全性を認められた薬剤候補化合物だけが、ヒトを対象とする臨床試験へと進みます。

ですが、この過程には、大きな課題が存在しています。一つは、動物とヒトとの種差の壁です。動物とヒトでは、身体の仕組みが異なるため、動物実験で有効性や安全性が確認できても、ヒトで同じ結果にならない時が多々あります。

さらに、近年では、実験動物の倫理的な側面も強く問われるようになりました。SDGsに代表されるように、動物福祉への関心は世界的な潮流となっており、科学の発展のためであっても動物の命を犠牲にすることは、社会的に許容されにくくなっています。

こうした、科学的・倫理的な要請から、実験動物の代替となる新しい評価系の開発が急務となっているのです。

培養細胞は、従来から使用されていたこともあり、評価系の有力な候補となります。しかし、シャーレ等の従来の培養容器の中で細胞を平面的に培養するだけでは、複雑な物理的・化学的環境下において異種細胞同士が立体的に関わり合うことで機能を発揮する、ヒト臓器を十分に再現することはできないのです。

マイクロチップで創る「ミニ臓器」

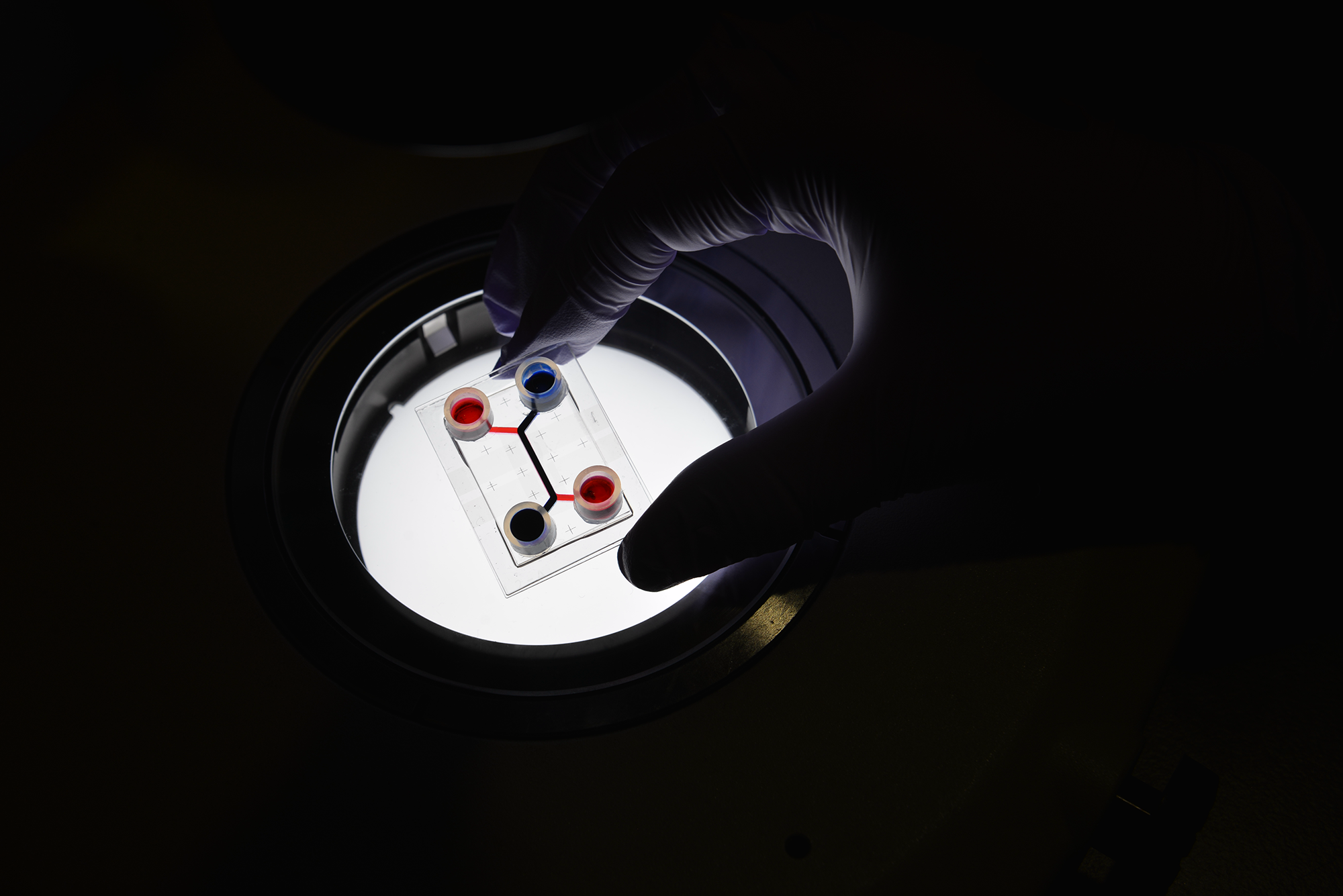

この創薬の課題を解決する切り札として、私たちが開発しているのが生体模倣システム(Microphysiological system:MPS)と呼ばれるチップです。

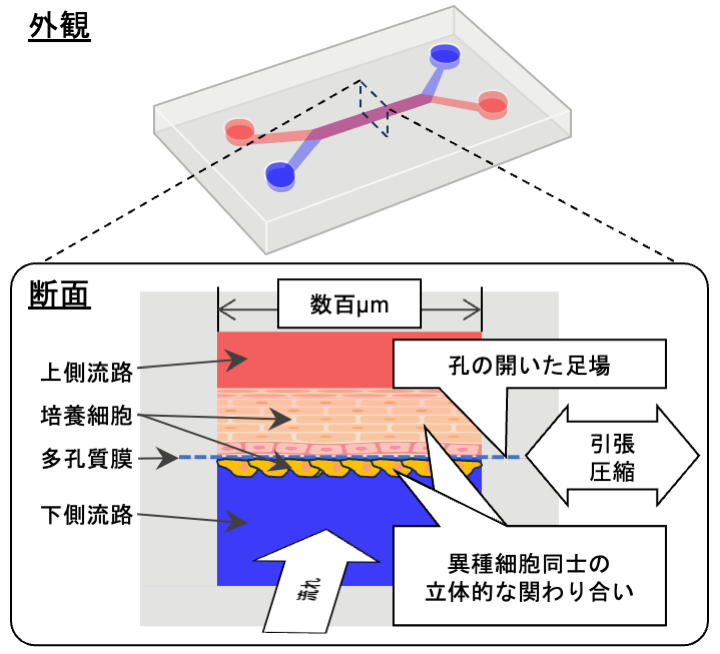

MEMSの微細加工技術を駆使し、マイクロサイズの流路を作製した細胞培養用のチップです。このマイクロ流路の設計および流路内の流れの制御により、従来の培養系では困難な、生体内の物理的・化学的環境や異種細胞同士の立体的な関わり合いを再現することができます(図1)。

図1 一般的な生体模倣システムの概要

図1 一般的な生体模倣システムの概要

このような環境下で培養することで、細胞がヒト生体に近い振る舞いを示すようになるのです。

このMPSはいわば「ミニ臓器(器官)」と言えるでしょう。このヒト生体を模倣した「ミニ臓器」で薬剤候補化合物を評価することで、ヒトでの応答と近い応答が得られます。そのため、MPSは、実験動物や従来の細胞培養系の課題を克服し、創薬にかかる費用と時間を大幅に削減する可能性を秘めています。

また、MPSは、MEMSに利用される微細加工技術によって作製されるため、センサーとの統合が容易という特徴もあります。センサーの統合により、ヒト生体では直接観察が難しい細胞や組織レベルでの詳細な生理機能の評価が可能となり、MPSの価値が飛躍的に高まります。

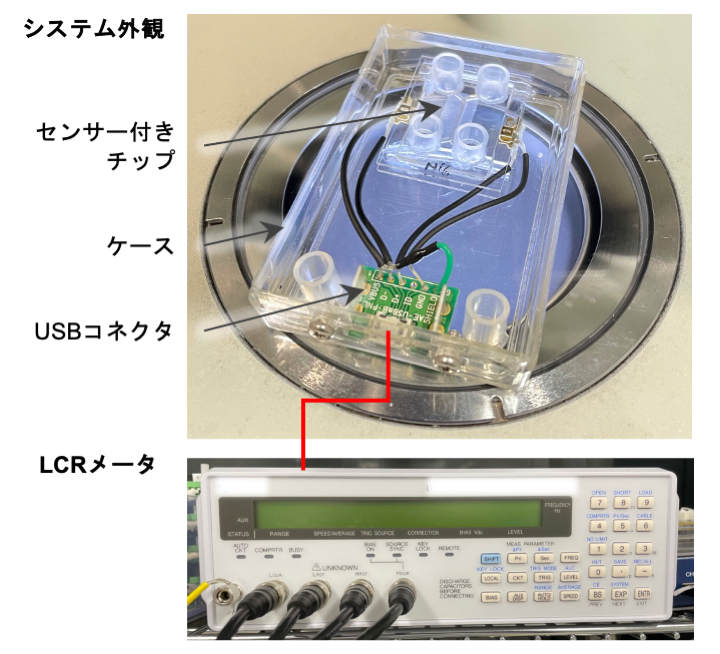

そこで、私たちは、図2のようにチップ内にインピーダンスをモニタリングするセンサーを統合したMPSを開発しています。これにより、培養中の組織の状態(物質透過を制限するバリア機能や形態)をリアルタイムに評価することができます。組織に薬剤候補化合物を作用させれば、ターゲットとなる組織への薬効や毒性を素早くかつ詳細に把握できます。

このセンシング機能は、創薬研究の効率と精度を一層向上させる画期的なアプローチです。

図2 筆者らのセンサー統合型MPSの概要

図2 筆者らのセンサー統合型MPSの概要

異分野連携による発展

これまではMPSが誕生する背景を説明する都合上、主に創薬におけるMPSの可能性に焦点を当ててきましたが、その応用範囲は創薬に留まりません。MPSは、「ミニ臓器」と言えますので、生理機能を詳細に解明するためのツールとしても有用です。

さらに、MPSは疾患の評価においても大きな可能性を秘めています。導入する細胞に疾患の細胞や患者由来のiPS細胞などを用いることで、特定の疾患の病態や患者個人のモデルを再現できます。これにより、その疾患の発症メカニズムの解明や、新たな治療法の探索に貢献することが期待されます。

このようにな多岐にわたるMPSの可能性を最大限に引き出すには、ニーズを持つ異分野の研究者との緊密な連携が不可欠です。微細加工技術、医学、細胞生物学、生理学、薬学といった多様な専門知識が融合して初めて、より高度で有用性の高いMPSの開発が実現できます。私たちの取り組みは、こうした異分野連携を推進し、医療と科学の未来を切り拓く契機となることが期待されます。

この記事を書いた人

国立大学法人群馬大学 大学院理工学府

電子・機械部門 マイクロナノ工学研究室 助教

髙田 裕司

京都大学 大学院工学研究科 マイクロエンジニアリング専攻 修了、博士(工学)。ポリマーMEMS作製技術およびセンシング技術を生体模倣システムに展開する研究に従事。