U

U

エネルギーの流れから見たものづくり(形で考えない設計研究会の紹介)

神奈川大学/次世代音振基盤技術研究会/先端技術開発研究所 山崎徹

はじめに

「モノづくり」と聞くと,みなさんはどんなイメージを持ちますか?

クルマの形をデザインする,ロボットの外見を考える….多くの人がまず「形」を思い浮かべるでしょう.でも実際に動いたり,音が出たり,壊れにくくなったりするのは,形そのものではなく,そこを流れる『エネルギーの伝わり方』なのです.

神奈川大学 工学部 教授 山崎徹

一般社団法人 次世代音振基盤技術研究会 理事

株式会社先端技術開発研究所 代表取締役

エネルギーのメガネをかけて世界を見てみよう!

クルマが走る,バイオリンが鳴る,スマホが震える‐ぜんぶ「エネルギーの流れ」で説明できるんです.ちょっと不思議でワクワクしませんか?

実は,理工学の面白さは“見えない流れ”を感じることから始まります.

・クルマが走る → ガソリンや電気のエネルギーがタイヤに伝わる

・バイオリンが響く → 弦の振動エネルギーが表板と裏板,空気に伝わる

・地震が起きる → 地中のエネルギーが地表へ伝わる

どんな現象も,共通して『エネルギーの流れ』で説明できます.この“見えない流れ”をとらえると,分野をこえて一気に理解が広がります.

つまり,まず『エネルギーの流れ』で世界をとらえ,その後で専門分野を学ぶと,ものごとのつながりがぐっと見やすくなってきます.

形じゃなくて『流れ』が主役!

従来の設計は「形」から考えることが多くありました.しかし「形で考えない設計」では,

入力エネルギー(どこから来るか)

伝達特性(どのように伝わるか)

散逸や蓄積(どこで失われ,どこに溜まるか)

を考えます.そのうえで形は「結果」として導かれるもの.この方法なら,安全性・快適性・省エネなど複数の性能を同時に検討できます.

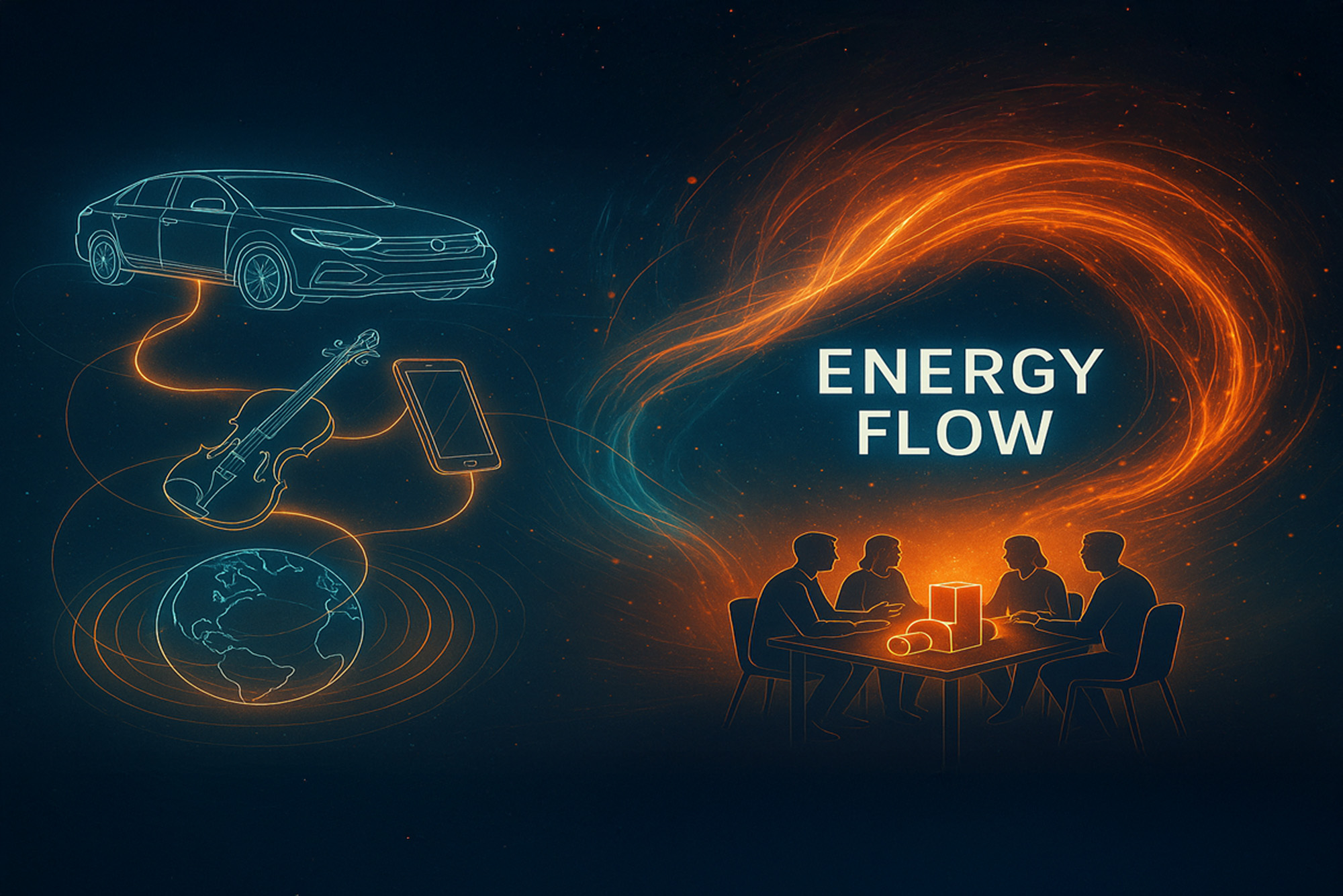

図1 例えば,クルマの衝突現象や振動現象など様々な現象を,エネルギーの入力・伝達・散逸・蓄積,と考える.

図1 例えば,クルマの衝突現象や振動現象など様々な現象を,エネルギーの入力・伝達・散逸・蓄積,と考える.

なぜ『流れ』なの?

・物理・化学・生物・情報…あらゆる分野に共通する「エネルギーの言葉」で整理できる

・難しい数式よりも,全体像をつかむ直感的な理解ができる

・まだ誰も思いついていない新しい発想が生まれやすい

みんなでモデルを囲んで話し新しい世界を!

この考え方を共有すれば,学生もエンジニアも研究者もユーザーも,共通の「モデル」を前に会話ができます.数式や専門用語に縛られず,エネルギーの流れを図やモデルでイメージしながら話し合う.そんな環境では,「なるほど!」とワクワクする発見が次々に生まれ,みんなで力を合わせて世の中を良くするアイデアを考えることができます.設計や研究は孤独な作業ではなく,未来をつくる楽しい場になるのです.

図2 エネルギーの伝わりを考え,モデルで数値化し,ワイワイと語り合いながら,新しい発見や未来の製品づくりを!

図2 エネルギーの伝わりを考え,モデルで数値化し,ワイワイと語り合いながら,新しい発見や未来の製品づくりを!

そして今,企業のエンジニア,大学の教員,学生たちが集まり,モデルを介してワイワイと語り合いながら,新しい発見や未来の製品づくりを目指して取り組んでいます.そこには,学びと創造が一体となった,楽しいものづくりの風景が広がっています.

理工系はむずかしくない,実はシンプル!

理工系は難しい? いいえ,あたなの毎日の中にすでに答えがあります.見方を変えればとてもシンプルで面白いのです.「エネルギーの伝わり方」という一つのレンズを手に入れると,世界はまったく違って見えてきます.未来を変える発明は,あなたの『気づき』から始まります.「形で考えない設計」‐エネルギーの流れに気づいた人が,次の時代のクリエータになるのです.理工学の楽しさを再発見し,仲間とともにワクワクしましょう.

この記事を書いた人

神奈川大学 工学部 教授

山崎 徹

1998年神奈川大学専任講師,2007年株式会社先端技術開発研究所設立,2010年神奈川大学教授,2014年一般社団法人次世代音振基盤技術研究会(INVITE)設立